Joseph Synn Kune Loh – Biography

An artist’s career is a vision quest, answering to a calling, making his mark by creating series of works that becomes a treasure map of discovering beauty, mystery, human connections, spiritual awakenings. Going through the different phases of Joseph Synn Kune Loh’s art is like seeing a documentary of his creative life through entering a private collection unveiling its hidden treasures.

He began his journey by doing graduate study in psychology at Queen’s University in the 1970s. After a trip to Paris, inspired by what he saw in the museums and galleries, propelled by an awakening experience, he made a leap into the unknown, leaving Queen’s to study at the Ontario College of Art in Toronto. He called that period of his life as going from “searching in the dark” to “seeking the light,” which became the hallmark of his work.

Influenced by Morris Louis and Paul Jenkins, Loh’s first series had only five “monochromatic” paintings. The technique was pouring paint over unprimed canvas to capture a moment in time as a form or a shape.

Not satisfied by the accidental nature of the technique, becoming more skilled in controlling the medium, he began an exploration of a theme that was most common to young Chinese artists of his time – searching for a contemporary interpretation of classical Chinese landscape paintings.

He went to Cleveland, Ohio to see a touring exhibition of Chinese landscape art. There he saw the Northern Song Dynasty’s artist Fan Kuan’s Traveling through the Autumn Mountain. He was completely taken aback by its scope, vision and beauty. He told his friends, “I have seen the light.” What followed was the beginning of a life-long relationship of making contemporary landscape paintings through abstract expressionism. His signature was first creating texture on canvas, followed by pouring paint to reveal the shapes, finally using the brush to render images of mountains and rock formations; flowing elements became streams and water falls. This series of paintings is best captured by a poem he wrote.

Seek only,

where the mountain meets the sky.

I sit,

and watch the sun rise.

Upon the clouds, angels keep watch,

crystalline thoughts of changing sights and sounds.

You enter my mountain temple,

invisible laughters catching fallen metals.

As I gaze upon your heart’s secret meadow,

the golden vision reappears.

Love is a rushing stream of life,

giving birth to the jade gardens in the rolling hills.

You can come to my house,

in the shadow of running water.

I’ll serve you tea in the cool shade.

We’ll share a tale of the distances we traveled.

Yonder lies a field of yellow flowers,

and a pond of the purest spring.

As we ponder our reflections,

crimson stars ascend on the far horizon.

Another day is drawing to a close,

the silence in our hearts know.

We are the beauty

that place the flowers on the hills.

Joseph Synn Kune Loh moved from Toronto to live in Vancouver in 1991. For the next

decade, he was on a vision quest to find out what spirituality is for him.

He travelled extensively in Mexico. He went to 22 pyramids and made seven

trips to a sacred site called The Luminarias. He spoke in international

conferences on recovering keys from Ancient China and along the way he was

invited to be a guest speaker for the Sivananda Yoga organization. His

paintings in this period were mostly about pyramids, galactic frequency and

Buddha forms. He also wrote what he called “poetic compositions,” combining

poetry with guitar music that he composed.

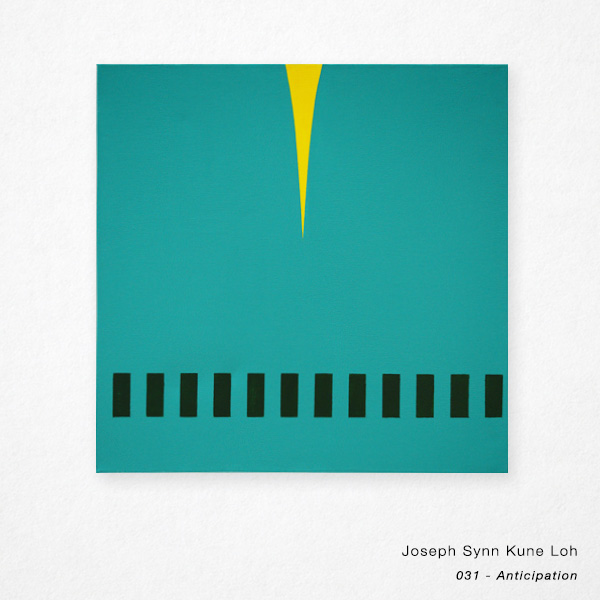

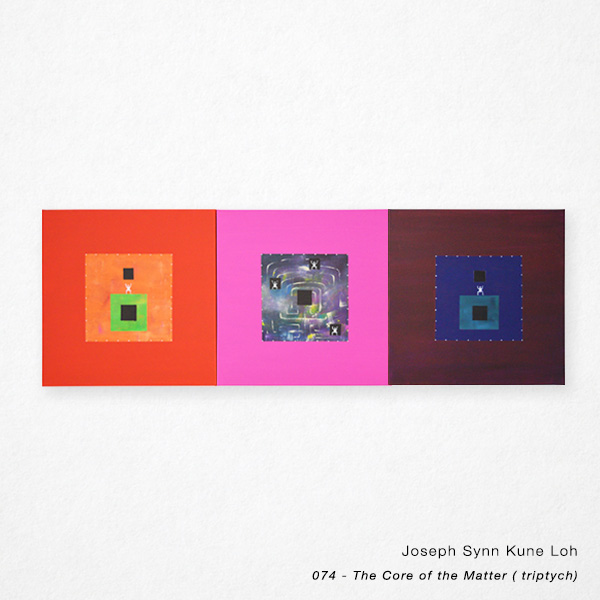

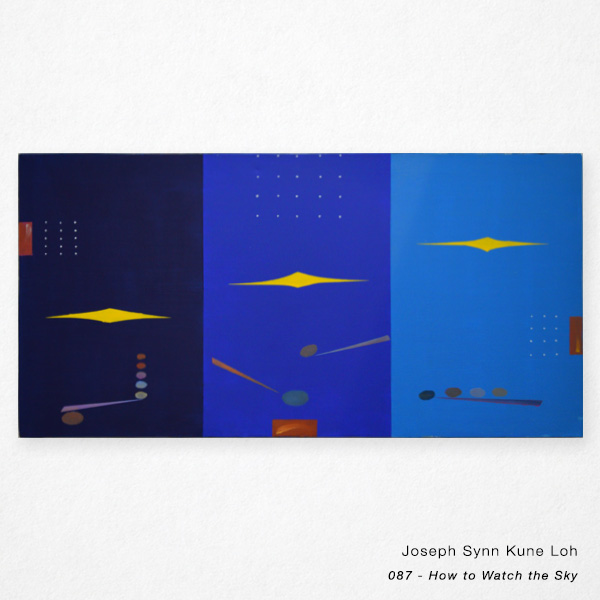

In 2010, he went back to painting a new series. He took up where he left off and made 40 abstract paintings using the seven criteria – space, color, shapes such as triangles, circles and shapes, lines and dots. Two more exhibitions followed. The theme was “molecular language,” decoding the Chinese written words into abstract art.

When asked about his future as an artist, he answered, “Make drawings on the theme of “interiors”. He has written a book of poetry, titled A journey to Camatkara. A second book, Ping Pong, Parkinson’s and the Art of Staying in the Game, will be published in the early part of 2018. He has two more writing projects on the go. He told his friends, “I am finally living my dream as an artist.”

– Joseph Synn Kune Loh 2017

Joseph Synn Kune Loh – Artist Statement 2017

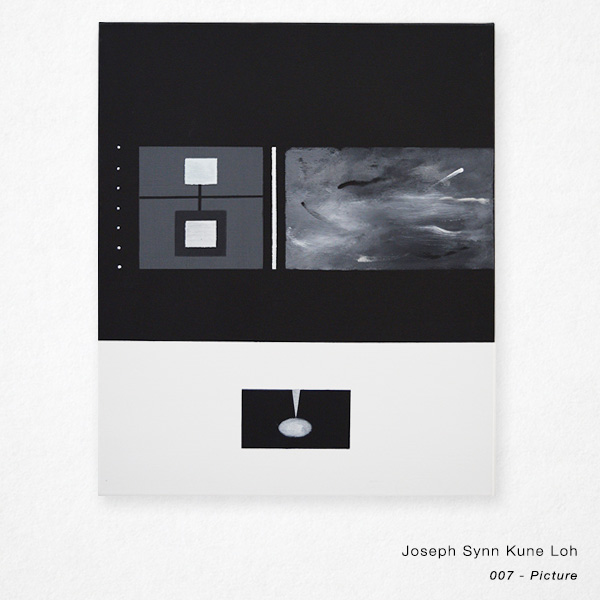

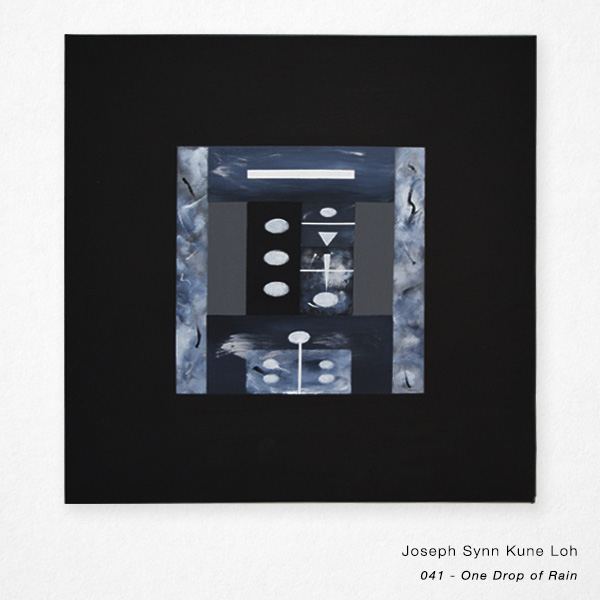

I took up drawings in the early 1980s. “Why?” friends asked me. I answered, “I am out of money but not out of hope.” I had given up my Niagara Street warehouse studio and channeled my energy to make a series of drawings I called Still Alive. I was under the influence of Mrs. Gadatsy’s drawings at the Gadatsy Gallery in Toronto. I found a new expression. I told friends that my drawings were about elevating the mundane. Drawing is an inward journey, very different from paintings where every action is coming out from the inside and going out into the world. The Gadatsy Gallery closed in 1979. I had three drawing exhibitions in the 1980’s in Gallery Eighties. The three themes, Tennis Balls, Faceless Citizens, Still Alive, were all well received, especially the drawing titled Six Tennis Balls, where I copied the placement of a classical zen painting called Six Persimmons.

In the mid 1980s, I went back to make a series of paintings called Plato’s Caves based on the inquiry of “What is reality?” They were done in action painting fashion. The result was completely different from my abstract landscapes. Figures seemed to have risen from the subconscious seeking the light. Three paintings from this series were chosen to be in a show in Chicago. One was collected by the Leonard Bernstein Foundation from the American Conservatory of Music.

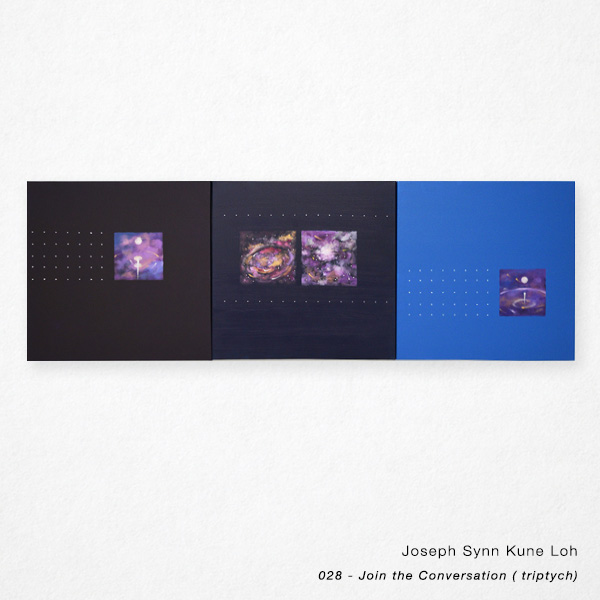

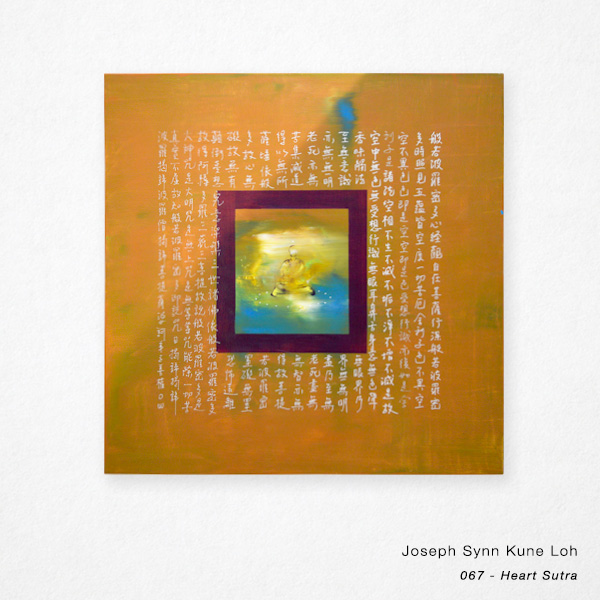

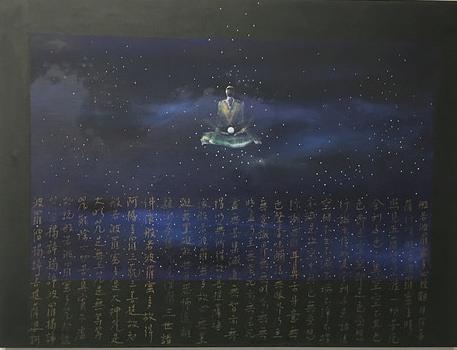

In the late 1980s, I went to teach art at the Sichuan Fine Arts Institute in Chong Qing, China. I paid a visit to a Buddhist Grotto called Da Ju (Dazu Rock Carvings) where I had a spiritual experience, a form of awakening to have a glimpse to what it meant – “All sentient beings have the potential to be awakened”. Over centuries, anonymous monk artists came to Da Ju (Dazu) to carve Buddha statues out of the rock formations. I began to see Buddha forms everywhere. After my return to Canada, I could not help myself from seeing Buddha forms in my landscapes. Coupled with another experience where I accidentally memorized the “Heart Sutra,” a Buddhist teaching, I began to make paintings with Buddha forms, and sometimes copying the Heart Sutra onto the paintings.

– Joseph Synn Kune Loh 2017

羅善權的現代主義——一位老華僑藝術家對西方現代繪畫的貢獻

羅善權是一個純粹的藝術家,最近在溫哥華力邦美術館舉辦了大型回顧展。出於對一位在溫哥華從事藝術創作40年的香港老華僑藝術家的尊重,我也要純粹地談他的藝術。

在展覽的標題牆後面,是一幅大呎寸的抽象畫叫做《藍色是我的顏色》(1975)(以下簡稱《藍色》)。這是一幅典型的色彩抽象畫。畫面由幾大色塊構成,色彩被粗重地塗在畫布上,畫面有不少空白處,露出了未經處理過的畫布固有的淡黃色粗糙的表面。畫的重點是色彩塗抹形成的動態,包括油色在重力作用下往下流的動態,有油墨沷在畫布上自然形成的痕跡,有畫筆大力一揮,充滿張力的粗細條。

(圖說:《藍色是我的顏色》)

這幅畫屬於西方現代主義的抽象畫,對於熟悉東方藝術的觀眾來說,很容易聯想到中華書法的力度美感,聯想到水墨畫的留白空靈。但對於羅來說,他的創作背景是北美,所以他的作品要放在北美的藝術脈絡裏來觀看。這幅畫創作時間是1975年,那時候美國的抽象表現主義(Abstract Expressionism)仍然有很強的影響力。抽象表現主義最為人知的藝術家是Jackson Pollock (1912-56),以及其他一批美國男性藝術家。這種藝術風格的確很男性化,在觀感上可稱之為「糙」(raw)。Pollock最為人知的繪畫方式,就是將畫布從架上平放到地上,然後拿著沾滿油彩的刷子在畫布上方甩,甚至將顏料直接沷到畫布上。這與架上繪畫傳統的精雕細琢截然相反。這種畫法被稱為「行動畫法」。而抽象表現主義也成為二戰後的西方現代主義藝術的高峰(high modernism)。羅作為一個在多倫多留學的香港人,在多倫多歷史悠久的安大略藝術設計學院(OCAD)畢業後,他就開始創作作品。作品有這個時代的明顯印記。作品位於抽象表現主義的框架內,又是對這種藝術風格的拓展。從畫面的色塊形狀,可以想像出那個近乎粗暴的塗沷顏料的創作過程。這不是東方書法的剛柔並濟,而全是男性荷爾蒙的展現;不加白色塗料的畫布,濕染的色彩,都是糙的一部分。

(圖說:Jackson Pollock的作畫過程。網上圖片)

到了80年代,羅繼續這種畫風,但風格上偏柔和。在《藍色》的對面是另一幅大尺寸的抽象畫。這幅畫明顯有著不一樣的風格。整個色彩構成沒有粗暴,多了神秘色彩。粗看上去,這幅畫有水墨設色山水畫的元素。羅借用北宋畫家範寬的名畫《溪山行旅圖》為標題。把抽象的畫面限定在具象之中,但畫仍然有著抽象表現主義的味道,即通過色彩的動態來傳達情緒。但從細節上來看,這畫很巧妙地將粗曠和細膩協調起來。厚厚的油畫顏料塗在畫布上,產生糙的紋理質感,但因色彩搭配的原因,看上去又似輕盈沷墨。

在這裏要提另一位美國的抽象表現主義藝術家路易斯(Morris Louis 1912-62)。路易斯的作品屬於抽象表現主義中的一個門類色塊抽象(color field painting)。路易斯喜歡將大量顏料撥在畫布上面,然後晃動畫布,讓顏料自由地流動,形成一種隨機的色塊效果。羅很喜歡路易斯的創作過程,不少作品受到路易斯的影響。如果說藝術創作有動機的話,那麽動機就是要突破你所喜歡的藝術。羅嘗試用手指在顏料上輔助一下顏料的流動,形成自己想要的抽象效果。於是,你可以見到他的畫中,在抽象中突然出現了具象,有了一條明顯的小溪。這是對藝術史的把玩。

(圖說:Morris Louis的色塊抽象主義作品之一。)

在這個時期,談到抽象化的傳統中國山水畫,很自然地就會想到另一位香港藝術家呂壽琨(1919-75)。他是當代新水墨的領軍人物,活躍於香港的70、80年代。呂將水墨畫抽象化,並推出一系列的禪畫。他的新水墨運動,革命性地改變了山水畫的視覺可能性,為後來的當代水墨畫奠基。70年代的香港,在國際上擔當的文化角色,是一個東西方文化交匯融合的地區。香港藝術家承截了這種使命。除了呂壽琨之外,還有一系列的香港藝術家試圖沿用西方現代義的表現方式,去詮釋山水畫。有人認為,新水墨是在西方藝術的影響下與時俱進的山水畫所應有的特色。但羅並不認為自己與香港新水墨運動有關聯。羅40年的創作一直是在北美。與他同時代的許多香港藝術家,在西方求學後就回港,把玩著東西方文化共融的角色,因為這樣做最利於發展。但羅則是一心一意地把自己放在西方現代主義的藝術史上。像他這樣的華人藝術家是鳳毛麟角。

(圖說:呂壽琨的禪畫。)

我在力邦藝術館裏採訪羅先生,他用英文輕快地談論他的創作。我瞭解到羅創作的興奮點,在於北美的藝術史,在於如何去拓展北美現代主義抽象畫。在他的另一組抽象畫《柏拉圖的洞穴》(1985)的系列中,他沿用了古希臘哲學家柏拉圖那個家喻戶曉的寓言故事為標題。傳說有些囚犯被永久地關在黑暗山洞裏,他們見到洞外的火光在洞裏投射出來的影子,就信以為真的事物。直到後來有一個人掙脫枷鎖走出洞外,才分辯出影像並非真實。這則寓言的解讀之一,是傳達柏拉圖的表象與真實的區分。羅把《洞穴》理論巧妙地表現出來。他的這一系列畫共有十張,每一張的畫面都布滿錯綜複雜的線條及色塊。此次展覽只展出一張,其大尺寸和雜亂無章的畫面,與Jackson Pollock的畫風相似。但細看之下,觀眾可分辯出黑暗洞穴的特懲:畫中的相對高光部分,似乎是洞穴裏濕漉巖石的反光;而整幅畫中心區域較亮,四周較暗,也符合洞穴的光線特點。

如果說Pollock的畫是全面的抽象,羅的這個系列就是抽象中暗含具象,在偶然中暗含了必然。這種做法用於柏拉圖的洞穴寓言很巧妙,提出了許多哲學想像。對我來說,這些畫是柏拉圖的表象,還是柏拉圖的真實?抽象畫本身,將線條色彩還原到線條色彩本身,剝掉這些繪畫基本元素在具象畫中所賦予的視覺想像。也就是說,抽象畫剝離了表象,其效果與柏拉圖所說的普遍存在的完美形態是同一方向的。柏拉圖希望囚犯意識到投影並非真實。但擺脫了表象的限制,就到達真實了呢?畫中仍然依稀可見洞穴的形狀質地,或許柏拉圖所認識到的真實,也是另一種隱藏得更深的表象?《柏拉圖的洞穴》意函層次豐富,把古老的寓言用現代的藝術語言表現出來並提出新的問題,很有意思。

(圖說:《洞穴》系列畫。)

《洞穴》系列畫的色彩構成多數是綠色和黑色,與範寬題材的畫相似。他的抽象畫筆中有著一些山水畫的特懲。這讓人想起在旅法藝術家趙無極(1921-2013)。趙長期在法國生活創作,將寫意畫與當時歐洲的現代主義繪畫結合起來,成為獨樹一幟的藝術家。羅與趙無極處於同一個藝術方向。羅的《洞穴》系列有一些東方寫意畫的痕跡,貌似草草的筆劃蘊含著詩意,但主體仍是西方的抽象主義。這拓展了西方藝術語言。正因為如此,因為這個系列畫在芝加哥展覽獲得很大的成功,並獲得知名藝術館的收藏。

羅談自己的作品時,總是強調無意識的抽象畫中,會得到一些必然的視覺效果。他說,有人在《洞穴》系列畫中看到人臉、看到怪獸等等。在另兩幅組畫《Falls the Shadow》(1984) ,看上去像是隨意塗抹的色彩抽象畫,但隱約可以看出中國山水畫的布景。這當然與豐富的筆劃有關、與觀眾試圖要在抽象畫中看出具體形象的心理慾望有關。羅的抽象暗含具象的做法,滿足了這些想像。這些想像因不同人而變化,於是他的畫似乎有種轉型的功能,石頭可以變成怪獸。比羅早幾十年的加拿大藝術家Jack Shadbolt,喜歡畫蝴蝶之類的畫,專注於那破螢而出的瞬間、生命的轉型、詩意的旋律。在畫的精神層面及形式上,羅的作品與Shadbolt有些許聯係。

(圖說:《Falls the Shadow》(1984) )

羅在七八十年代的加拿大進行創作,那是一個北美繪畫的大時代。紮根海外參與這個大時代的華人藝術家很少。在同一時代旅居加拿大的香港藝術家,比如林鎮輝、徐榕生、顧媚,他們在溫哥華的藝術事業發展都不容易。林鎮輝靠插畫師的工作來維持生活。作為一個少數族裔,他們的藝術展覽機會並不多。林時常回香港展覽。這些受到良好教育的藝術家,與藝術的大時代共進,但得到的關注度卻是很不成比例的。在華人開始影響世界的當前,華人文化藝術在海外的推廣,著力於華人固有的文化及國學。但對於那些長期在海外工作居住並為當地的文化藝術作出貢獻的人士,卻關注不多。因此,力邦的這個展覽意義不小,畢竟文化藝術是沒有國界的。

羅善權的此次回顧畫展共有近百幅作品展出,佔滿近4000平方呎的展覽場地。這是羅藝術生涯中最大的一次個展,也是他認為的從事藝術40年來最成功的展覽。羅根據自己的喜好布置這個展覽。但我看不出其布展的邏輯順序以及不同類型畫作的界限,整體上感覺不太清晰。羅的藝術在不同時期呈現幾乎完全不同的風格特懲,完全是本真表達。依我之見,羅的展覽其實由二大部分組成,我上面談到的70-80年代的抽象畫,是一個完整的範疇。他1990年代並沒有作品展出。羅的二十一世紀之後的藝術創作,又是另一個完整的範疇。我以下介紹的第二個範疇的作品,讀者可以把它當作另一篇獨立文章來讀。

(圖說:展廳局部。)

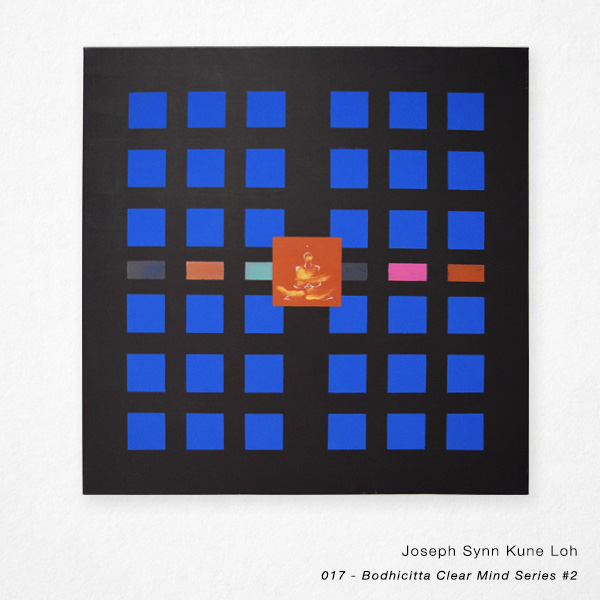

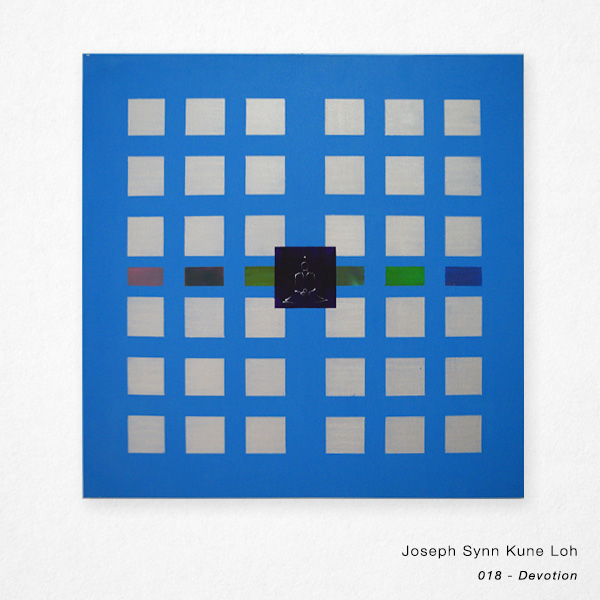

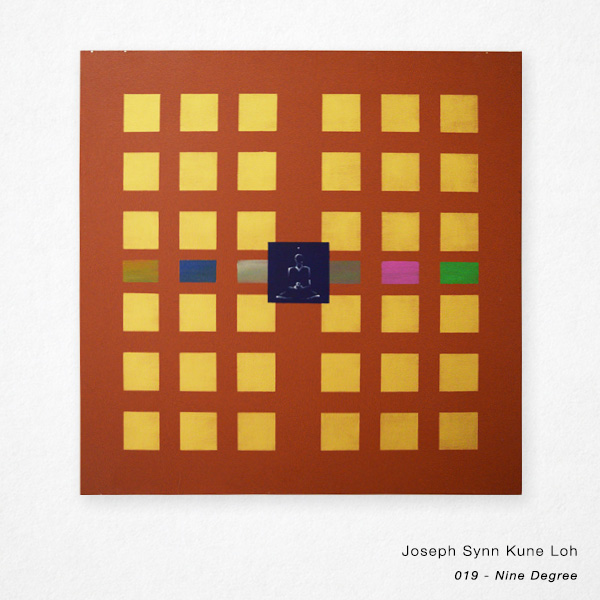

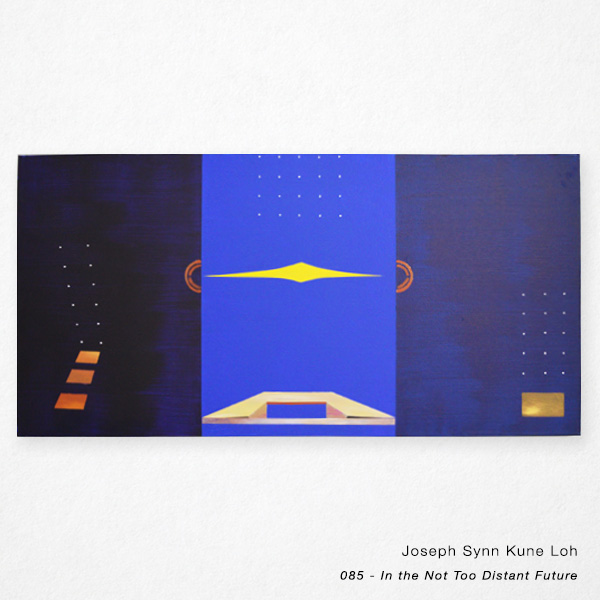

進入二十一世紀,羅的畫作基本上可以概括為兩種訴求:一種是對於佛的精神理解,另一種是回原事物的本初;這兩者是同質的。羅從一位藝術家,延伸成為一位詩人,成為一位大眾心學(inner consciousness)的倡導者。

或許是不甘寂寞,羅在80年代末去了四川,參觀大足石刻,並且在四川美院講藝術課。時間雖然只有一個學期,但足以影響他用佛的眼光去看世界去看藝術。他認為藝術創作的過程,就是一條橋梁,幫助人從佛教意義上的「苦難」通向「涅磐」。羅在講述自己這段經歷時,總是出現偶然中的必然。他從重慶回到香港小住,在一家書店外不小心碰到一位女士。女士的書掉地上,他幫她拾起來,她隨手送他一本《心經》。他並不在意這本書,但有一天在公園裏,這本書掉地上被一位路過的長者看到。長者對他提出要求,說要用三天時間來教授心經佛法。羅對佛有好感,但並不信佛,但讀了三遍《心經》,就驚奇地發現把全文記住了。後來,他創作一系列的佛像的油畫時,在未經仔細構圖的情況下,就開始在畫布的最右邊寫心經的文字,從「般若波羅……」一直寫到結尾處,剛好是畫布的最左邊。似乎冥冥中有種註定的作用力,引導著他的藝術。

(圖說;《心經》組畫之一。)

羅畫了許多佛相的油畫,比如《心經》(2007),畫面正中有一個佛像懸掛在宇宙之中,畫面下半部分是心經的書法文字。在這裏我有必要將他的這些畫與佛教宣傳畫區分出來。羅雖然畫了許多佛像,但他卻自稱不是佛教的信眾。我的看法是,他畫佛的目的,不是宗教信仰,而是代表一種每個人都需要的精神追求。他將佛家的世界觀宇宙觀,當成是藝術上的精神追求。與佛教宣傳畫一樣,他探索如何將心靈空間裏那些無法言表的佛的內核用視覺表現出來,但他的這些作品應該放在西方的藝術史上來看會更加清晰。

西方的現代藝術從一定程度上來講是很極端的思考,這也是為何普通人會覺得現代藝術有距離感的原因之一。多數西方人對於來自東方的宇宙觀,是把它們當作一種極端的思考。在西方藝術裏,這些宇宙觀與西方現代藝術的思維方式有重合的地方。這就是羅這個時期作品的一個支撐點。他的畫的訴求對象,可能包括信佛的人,也可能包括那些將佛法的精神轉化為現代西方身心健康生活方式指南的人。而實際上,羅就是後一種人。他告訴我說,他一直在思考如何更簡單地表現佛的精神,讓更多人可以接受。最後他得出一個結論,就是畫10個小圓圈,看上去就像是佛盤坐荷花上。每個人都能夠畫佛了。在這裏可以看出他的解構性思維。羅自己說過,他的作品有時並不受到正統佛教專職人員的接受。依我看來,那是因為他畫的核心不是正統佛法普照眾生,而是對精神境界未知領域的探索實踐,而且這種探索精神偏向於現代藝術的精神。

(圖說:最簡單的畫佛方法。)

羅在同一時期也創作了我概括為「回歸事物本初」的作品。這些作品包括了若幹個系列作品,包括「漢字油畫」系列。在《The Earth is Always Full》(2012)這畫中,觀眾首先看到的是一些點、線、面構成的幾何抽象畫,然後細看就見到一個漢字「悲」。 畫面上半部有兩個紅色的長方形,中心有左右對稱的六個點,構成「非」字,畫面下方有一個三角形加三條段段,構成「心」字,非心則為悲。再仔細看,紅色長方形的色彩中有抽象的明暗關係,而線段內部也有乾坤。這幅畫的內容,就是將一個漢字分解了,把它的筆劃圖型化。這幅畫的色彩與構圖,與這個「悲」的字義完全沒有關聯。

(圖說:《The Earth is Always Full》2012)

將圖像解構、回原到幾何形態,這是現代主義的藝術語言,可以追溯到二十世紀初的荷蘭藝術家Piet Mondrian (1872-1944)。Piet率先開闢了幾何抽象畫。畫中只有不同幾何形體的堆砌,沒有具像的出現。可以這樣簡單地理解,如果把一幅傳統繪畫作品用顯微鏡來看,就可以看到造形藝術的最基本元素,其實就是各個幾何形態。像Piet這些人,就是把繪畫回原到最本初的基本元素,他認為那就是本質,去除了繪畫的神秘面紗。

(圖說:Piet Mondrian的一幅抽象作品。網上圖片 )

羅的作品是在這條脈絡上。但令人意外的是,他不是把圖像進行支解,而是把漢字作為圖像進行支解。圖像與文字,在中華偉統文化裏,有書畫同源之說。但是,在西方現代藝術中卻一直是對立面。語言與圖像,分屬於大腦裏的不同區域掌管,所以是不相交界的思維體系。羅的「漢字油畫」系列,體現了藝術家巧妙的變形能力,圖形看上去很平衡合理。如果把它們看作是畫,那就是西方的幾何形態抽象畫;如果把它們看作是文字,那就是中華書法的完全對立面。這些「字」把中華書法美感完全支解,剝去了文字的浪漫化。而這種做法的合法性,就是西方的現代主義中那種把所有事物都要進行解構的衝動,與Piet Mondrian的做法是一致的。

羅告訴我說,他很喜歡中華古文明的甲骨文,那是人類最早文字之一。他還去了墨西哥,探索古瑪雅文明的金字塔,考究那裏的聖靈之地。羅很想探索事物的最初狀態。他說:「極端古老的東西,就是極端現代的。」在時間上歸零的探索,在三維或二維空間裏也要窮盡千裏目。悲字的六個點,被畫成六個橢圓形。對於羅來說,橢圓象徵著單細胞的形狀,就如雞蛋。這是動物的本初。而點、線段、三角形、長方形等幾何形體,是萬物形態的基本元素。羅的畫作中大部分有許多白色小點點,整齊地排列著。羅稱那是分子,化學元素中的基本單位。這些分子可以在《心經》(2007)中找到,構成羅的宇宙觀,也構成他的現代藝術精神。

(圖說:Linear Progression 組畫)

羅在這條現代主義的思想脈絡裏越走越深,直到他創作了自己最滿意的一組畫《Linear Progression 》(2012)。這組畫共有11幅,畫面全部由不同顏色的幾何形體構成。畫面色彩及形態迥異卻又平衡合理結合在一起,似乎是某種代碼,暗藏玄機。仔細看時,就能看出規律來。每幅畫都有一條垂直的直線,將每幅畫劃分為左右兩個部分。羅在這裏玩了數字遊戲。從第一幅畫至第十一幅畫,你會發現左邊的部分在不斷擴大,從一寸擴大到十寸,而右邊的部分則在縮小。羅最滿意這組畫,他說這組畫「無中生有(making something out of nothing)。」不論東方還是西方的繪畫傳統裏,畫都要有一個參照物。比如有風景的存在,才有了風景畫。在Piet Mondrian的西方現代主義的極端探索中,畫被回原到最基本最原始的構成單位,參照物不是很直觀,但仍然是存在的。參照物就是籠統的造型藝術。在Piet 這些極端的現代主義藝術家那裏,事物被解構到了盡頭。分子和單細胞也是解構的盡頭,無法再繼續再做減法了。現代主義似乎到盡頭了。但羅還要繼續往前走。這些極小的基本的元素,他們來自哪裏?它們的存在的狀態會不會來自於一種「無」的狀態呢?就如《道德經》所講,無生有,有生成物。會不會像宇宙黑洞一樣,是沒有東西,但宇宙卻誕生於其間?這種宇宙的神秘密碼,是我們人類所無法知道的。在藝術上能做的,就是把密碼當作密碼表現出來。羅所創作的這組畫的含義,存在於每幅畫之間的數學關係。這層關係讓我們感受到「有」意義。但實際上,每幅畫本身並沒有任何參照物。由此,我們可以得到「無」中生「有」了。如果Piet Mondrian活在現在,他會拍拍羅的肩膀說,老兄,你真有一套!

羅善權和我見面時,身著一件舊大衣,襪子套在褲子外面,隨隨便便。他似乎是別無所求的樣子。我對羅的藝術及他本人的認識,只限於1個多小時的採訪和看了一次他當前的展覽,我對羅的瞭解實在很少。我在網絡上也很難找到關於羅的資料,我實在是沒資格為一位從事藝術40年的前輩寫評論。但有句俗話說,藝術作品會說話,我有看到真正的藝術精神、也看到作品在藝術史上的價值,尤其是對於西方現代繪畫的貢獻。我發現羅的展覽履歷並不豐富,因為在他的藝術盛年時期,加拿大沒有太多文化空間給予少數族裔。羅善權卻不在意這些話題,他從頭到尾都談純粹的藝術。

在當今的藝術圈裏,藝術家生活被戲劇化,畫作被時尚化被標籤化,創作被行業化,分享被商業化。但和羅談話後,我覺得他就是藝術不加修飾的本來面目,沒有光環迷惑觀眾的視線,清澈純粹。我最後的一個問題是:你藝術了40多年,對自己有個什麼評價。他想了許久說:「我回答不了。我覺得自己仍然是一個小男孩,憧憬著生活,做著白日夢。我想要的就是,發自內心深處的快樂幸福。打乒乓球、愛身邊的人、幫助別人,在他們受苦受難的時候,或者找到長期困惑我的問題答案。」我對這個回答非常滿意。對於隨心的藝術家,藝術就是一個過程,而不是為了某個結果,回顧展也不是為了概括,而是呈現藝術和藝術家的原生態。

本來這篇文章就已經結尾了。我寫完文章後與羅先生通了電話。我不得不補充談論羅先生在2015年創作的組畫,自那以後他再也沒有畫了。不得不談的原因,與羅先生在同一年被診斷出帕金森綜合症有關。

羅在2015年創作的組畫標題很長,叫做《在想像與實際之間的可能性區域》(Realm of Possibilities Between Imagination and Actuality)。曾在大溫哥華中華文化中心展出。此次在力邦美術館展出了該組畫的第一張《重新書寫自然》(Rewriting Nature)。這幅丙烯顏料畫由三個平面構成,左右兩個平面是黃色,中間為黑色;每個平面裏都有一個小長方形;每個長方形體內都有些圖案、暗藏乾坤。這畫的創作思考方向及表現形式是上文提到的「回歸事物本初」這種現代主義探索的延續。羅在向我介紹這幅畫時,就提到《道德經》所講的「道生一,一生二,二生三,三生萬物」。畫的布局就是根據《道德經》。如果說羅已經把本初的探索進行到底,探索到了「無」的境地,那麽羅的現代主義就到了絕對的終點了,不應該再畫這些了,應該換條思路畫別的了。為什麼還要畫這組畫呢?

(圖說:《重新書寫自然》2015)

談《重新》這件作品,我必需把羅這個人拉入到作品中。羅在電話裏告訴我他得帕金森症的前因後果。羅十多年來都要照顧自己多病的妻子和丈母娘。他沒有子裔,除了社工的偶爾幫忙,照顧的重擔全部落在他一個人身上。他說:「有時會感覺受不了。」帕金森症的突然來臨,羅認為那是他頭腦裏的意識在作怪。意識想要得帕金森症,來逃避長期的重擔苦難。我雖然不瞭解他的經歷,但我似乎明白羅為什麼要創作那些佛家的「苦難」以及「涅磐」的畫了。

具像的畫,是用二維的平面,去表現長寬高的三維形象。抽象的畫,可以更自由地表現空間與時間。羅的現代主義,試圖走到空間與時間的盡頭。羅的這組畫,是在他診斷出帕金森症之後創作的。在此之前,羅的探索是基於一種時空宇宙觀、以及佛心的世界觀去極盡千里目,是在一個三維的或者四維的框架內去探索本初。他創作《重新》這一系列,同樣是在探究事物之最初,但這種最初是他的思維意識的最初狀態。如果說之前的畫就像是上帝的眼睛,去穿透世間一切;那麽《重新》就是把鋒利的眼,反轉過來對準自己,透視自己的每一根意識神經。人之初,意識是怎樣來的?思想是怎樣來的?為什麼動物沒有,只有人才有?

帕金森症是一種中樞神經系統退化的疾病,大腦裏多巴胺的分泌不正常。對於羅來說,大腦的症狀與頭腦裏的意識有關。或許是意識裏無法承受生活的苦難,才導致大腦細胞出現病症。所以他必需進入意識的最深層尋找,尋找戰勝大腦疾病的密碼鑰匙。我可以理解到他這種無比強烈的探究驅動力。腦細胞可以採樣在顯微鏡下剖析,但意識如何看透?是不是要回到嬰孩時代,找到形成意識的原點?意識的原點,會不會像是達芬奇密碼一樣,通過層層編碼成為種種表象?藝術家需要通過解碼才能找到意識之初。如果能夠找到意識原點,那麽就可以按下「重置」(reset)按鈕,一切就恢復了正常。有如耶酥重生,有如佛界涅磐。

羅說過《重新》裏用了黃色,一是因為祖先黃帝,二是「黃」字拆開來,就是「共」「由」,即聚在一起的意思。畫面的左右兩個平面,可以看出共由的抽象變形。那中間長方形內有一些粗錯的人形和動物,酷似人類在蠻荒時期的狩獵岩洞壁畫。這樣三個平面就緊密地結合在一起,在觀眾的腦海中浮現出先祖原始社會裏羣居狩獵的圖像。羅認為這個通過抽象幾何形體浮現畫面的過程,就像中世紀歐洲的煉丹術一樣:把不同的東西放在一起發生效應成為圖像。我想這就是他解開密碼的方法論。我認為這些狩獵的場景,是羅在意識的探索中去過的地方。窮盡自己的意識盡頭,他應該是看到了個人的意識思想裏,其實是包含著祖祖輩輩傳下來的意識。他沿著這條細索追溯,直至到了人類始祖,到了人區別於動物的第一根意識的形成。在這個過程中包括了想像與真實,羅在系列標題中就講明了。

羅把整個回顧展命名為「解開密碼」(Unlocking the Code)。他四十多年的創作,在最後將藝術與生命完全結合在一起。這樣厚重的作品,我感到無法輕易地再作評論。我需要更多的時間,去認識這個藝術生命。我對羅很感興趣,因為他並非特例。誰不想去按下頭腦裏那個「重置」按鈕?

(2018年1月)